20/06/2021

Étienne Faure, Penchants aux fenêtres

L’été, fenêtre ouverte, nous voyageons avec les avions

qui s’en vont, quittant le territoire en vrombissant

comme soulevés d’un destin trop lourd — deux août,

même chaleur anniversaire qui jour pour jour

avait saisi les aïeux de fureur

dans la mobilisation des corps soudain

suspendus à des déclarations d’amour, non, de guerre,

peaux empourprées aux moindres caresses,

une dernière fois sous le soleil posant

la tête sur la patrie qu’est la poitrine

à susurrer ça va vous coûter cher., l’amant, autant dire

la vie, moissons défaites, toutes faux passées

et des poèmes écrits à la dernière minute

dans la poussière de l’été, cette saison

à jamais révolue, enfermée dans le passé

d’un mot qui ce jour-là aura

été, à Paris maintenant démobilisé

énième deux août à Paris

Étienne Faure, Penchants aux fenêtres, dans

Contre-Allées, N° 43, printemps 2021, p. 8

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, penchants aux fenêtres, passé, déclatation de guerre, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

01/06/2021

Étienne Faure, Jours de repos

D’une ville arasée naguère, ce qui reste au sol,

toute hauteur perdue, c’est le socle,

fondation arrachée jamais

à la terre, empirique emprise

où la cité embryonnaire, aboutie, détruite

endure à présent la tracé des fleurs rudérales

au lieu des pas qui résonnèrent

sur la place herbue du théâtre — y jouaient

d’antiques tragédiens avançant pour dire

je suis ici ô dieu du temps qui fait tomber les pluies

désormais sur nos bras dressés pour quérir le ciel,

relier cette parole diluvienne à nos gestes

et trouver un terrain d’entente

pour nos vies, nos corps tandis que l’herbe

sous nos pieds repousse, herbe à chats,

vieux acteurs au soleil qui éloignent

tout ce qui ronge, les idées noires

entre les gradins.

rêves de chats dans les gradins

Étienne Faure, Jours de repos, dans Europe, n° 1106-1107-1108, Juin-juillet-août 2021, p. 279.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, jours de repos, rêves de chats dans les gradins, tragédien, théâtre | ![]() Facebook |

Facebook |

31/01/2021

Étienne Faure, Et puis prendre l'air : recension

"Prendre l’air", c’est sortir de chez soi, de ses habitudes, comme l’écrivait Flaubert dans sa correspondance, « Je comptais cet été sur un peu d'argent pour prendre l'air ». C’est ce que les dix ensembles du livre explorent, avec en ouverture le sous-titre Sortir et en clôture Prendre l’air ; entre ces deux bornes, l’idée de mouvement peut être explicite ("Changement de saison", "Dix postures pour cueillir les mûres", "Aux coins du globe") ou sembler être contredite dans l’énoncé ("Voyage à la cave") : dans ce cas, le texte de Khlebnikov cité en exergue, « O cave de la mémoire », oriente vers une autre forme de sortie ; plusieurs sous-titres valorisent plutôt l’immobilité, comme "Claustrales", mais le premier poème de cet ensemble s’achève par « Abstraites errances », noté en italique. Et puis prendre l’air, outre son unité thématique, s’inscrit dans une tradition, celle du poème en prose depuis Baudelaire, privilégiant surtout la description des choses de la vie et, souvent, la méditation à leur propos.

Le narrateur marche beaucoup, observe sans cesse les personnes autour de lui, les oiseaux dans les jardins parisiens et à la campagne, les changements du ciel. Il écoute des étrangers qui tentent de se comprendre, il songe à la campagne en voyant des jeunes femmes qui, assises en amazone sur un banc, évoquent des cavalières et, toujours dans un square, il prend le temps de regarder des acteurs improvisés. Ce qui est recueilli, ce sont tous ces gestes, ces bruits, ces mots qui forment l’essentiel des jours, c’est-à-dire tout ce qui s’oublie, comme a été oublié le trot des charrettes qui naguère livraient le lait dans les grandes villes. Il y a quelque chose proche du spleen baudelairien dans la tentative de rassembler ce qui s’échappera toujours, ce que figure ce qui est vu lors d’un voyage en train, « on aperçoit les arbres qui fuient, les buissons, les lapins, tout un monde qui détale ». On peut croire voler des moments en passant dans la rue et parfois penser faire sienne la ville, on comprend cependant « qu’on ne s’approprie rien, que tout n’est qu’emprunt, mimétisme, camouflage ». Peut-on commencer, parce qu’on se trouve à son aise dans une ville, à « s’en faire une patrie » ? Étienne Faure cite ici Mme de Staël et a sans doute en tête la suite du texte de Corinne ou de l’Italie : « voir des visages humains sans relation avec votre passé ni avec votre avenir, c’est de la solitude et de l’isolement sans repos et sans dignité ».

La marche reste indispensable pour « ne plus voir contraires réel et imaginaire, passé et futur, haut et bas », et sur ce point le lecteur est renvoyé à André Breton, mais il est nécessaire de s’arrêter pour (se) construire. Sur le banc naît le questionnement, « où suis-je, où en suis-je, qui suis-je, quel jour est-on ? », et le banc lui-même suscite le départ dans l’imaginaire : il se souvient qu’il a été arbre, il vit son usure, l’inscription des amours. Bien des éléments du quotidien renvoient à autre chose qu’eux-mêmes, notamment au passé ; ce journal qui emballait un objet engage un voyage dans le temps de sa publication, les vêtements d’automne ressortis on y découvre les traces de la saison passée (châtaigne, gland, faîne) et « Telle une lecture interrompue (...) on reprend la tournure d’esprit de la saison où on l’avait laissée : mélancolique ». Des photographies retrouvées de parents ramènent à l’entre-deux guerres ; l’Histoire, celle des conflits du XXe siècle, s’impose aalors comme dans les précédents livres, et les enfants passent du statut de « titis du peuple à enfants de la patrie, prêts à leur tour pour la prochaine guerre ». Analogues aux animaux faisandés accrochés autrefois aux crocs des boucheries, les souvenirs connaissent « un temps de faisandage » et, en même temps, ce qui a été vécu par les uns se reproduit autrement ; dans un hôtel en 1919, mort de Jacques Vaché, retrouvailles de Gide et Maria Van Rysselberghe, écriture d’un livre par Breton et Soupault, « cent ans après, 2019, les séjours à l’hôtel étaient toujours au rendez-vous : écrire, aimer, mourir ».

Les sentiments du narrateur ne sont donc pas absents du texte, cependant est marqué l’effort dans l’écriture pour éviter toute confidence, « on reprise dix fois le texte, le rature, laissant passer trop de clarté de soi ». C’est plutôt la pratique de l’écriture qui est décrite à différents moments du texte, comme l’usage d’un carnet employé tête-bêche où sont notés prose et vers ou le parallélisme entre l’ortie et l’écrit, entre l’écureuil et l’écrivain : l’animal « amasse des idées, les oublie, n’en finit pas d’aller de branche en branche ainsi qu’un écrivain — nouveaux chapitres, paragraphes, à la ligne ne sachant s’arrêter ». Chaque ensemble est précédé d’un exergue, et des écrivains du passé sont cités dans les poèmes (outre les noms relevés ci-dessus, La Fontaine, Desnos, Crevel, Conrad, Wilde, Jean-Jacques [Rousseau], Jules Renard, Laforgue), mais aussi leurs textes, notamment Baudelaire, Rimbaud, Aragon, textes rarement attribués mais aisément reconnaissables même quand ils sont intégrés dans celui d’Étienne Faure : mots repris à Apollinaire, à Baudelaire (« Ni luxe ni calme ni volupté ») ou fragment de Rimbaud augmenté d’une parenthèse (« Jeunesse (hardie aventure) à tout asservie »). Relevons encore une allusion transparente à la Commune de Paris avec l’idée d’un roman titré Le temps des merises, la mention du mur des Fédérés (où est la tombe de Jean-Baptiste Clément, auteur du "Temps des cerises") et de paroles de la chanson. Le titre du précédent livre d’Étienne Faure, Tête en bas, est aussi présent mais au pluriel, présence qui suggère de repérer d’éventuels liens formels entre poèmes en prose et poèmes en vers.

On retrouve en effet le plaisir des échos, avec par exemple « oiseaux oisifs », « champ de courses, chevauchées, courses aux Champs », « requin /requiem », jusqu’au jeu anagrammatique : « Offusqué » ouvre un poème que ferme « Suffoqué », figure de la construction du livre. On lira parfois à la fin d’une prose un ou deux mots séparés qui font une sorte de titre, « Perdre sa place », « Raccords », etc., pratique constante dans la poésie en vers, et l’on reconnaîtra aussi le goût pour un vocabulaire donné comme "familier" ou "populaire" (« ça caille », « à la revoyure », « piaule », « pas un carat », etc.). Mais la construction de chaque prose est bien différente de celle des poèmes en vers souvent construits en une seule longue phrase ; ici, la syntaxe est variée, de la phrase réduite à un mot jusqu’à la longue énumération : on pense à celle du mobilier d’un déménagement réuni sur le trottoir.

Prose ou vers, le même regard attentif vers le monde, des retours analogues vers le passé, le même amour de la littérature : pour qui ne connaîtrait pas encore la poésie d’Étienne Faure, Et puis prendre l’air est une belle entrée.

Étienne Faure, Et puis prendre l’air, Gallimard, 2020, 136 p., 14,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 16 décembre 2020

Publié dans Faure Étienne, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, et puis prendre l’air, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2020

Etienne Faure, Cinq traversées à pied

5

Par la fenêtre orientée à l’est le O du soleil

levant rougit le zinc des toits, le jour

est incertain, les nôtres aussi, à regarder

s’en venir l’avenir comme ça, en bras

de chemise accoudés, tête ancienne en forme

de gargouille prête à gerber sur le monde

le jour et les bruits se lèvent en même temps,

non ce n’est pas réel, la ville au réveil ne cesse

de déverser par les ouvertures des clameurs

de gens assassinés, doublées des sirènes

du salut, gyrophare blême, ce n’est pas une vie,

sortir, il faut sortir par les pieds, par les textes, un

début de poème, le voici :

Longtemps j’eus un réveille-matin en plastique

acheté en Allemagne de l’est – RDA, DDR -,

frêle et maigre, inapte au travail je le tapais pour qu’il

arrête de sonner, acerbe ; en rétorsion

le lendemain il était muet, bloqué à la frontière

de rêves trop anciens, ne me réveillant plus,

c’était

au temps où nous vivions de simples pressions à fleur

de peau, partout des boutons réels à enfoncer

premiers contacts tactiles avec le monde

dès le matin plus ou moins réel dans la réelle

société plus décriée qu’un poème ancien, virgule…

Sans un regard pour le miroir il met son chapeau,

hésite à prendre un imper, d’un coup d’œil

à la vitre, la pluie semble assez peu probable

et puis après toute une vie de labeur et d’incon-

fort les dieux sont avec lui, la chance à nouveau sourit

dans la rue, les femmes sur son passage abandonnent

la sente de leur parfum menant à leur secret

souvenir de polichinelle qui les rattrape

place de la République, grosse épingle à nourrice

accrochant les quartiers épars ensemble

comme il en fut de la patrie, la Commune, la nation,

puis emprunte le bras de fer surplombant le canal,

son eau verrouilleuse –c’est le mot tellement

son indéfectible vert est rouille –

il y a près des quais des poulbots avec

cet air victorieux que donne un bonbec dans la bouche

à 7 ans, claquant la langue en signe de

joie, réussite, entière satisfaction

de l’instant et de soi, à la gare

ancienne et contemporaine, l’horloge indique l’heure

en vigueur, fuseau inchangé, corbeaux perchés sur la

corniche, en bas renards qui glapissent,

au croisement – noble étendard du prolétaire–

avec la feue ceinture rouge des boulevards,

revoici l’incarnat des arbres que des feuilles quittent,

mini-christs descendus de croix quand l’heure

n’est plus au prochain, mot usé quoique proche aussitôt

qu’on erre, ras du sol, à pied dans la ville.

Rien d’authentique, que du toc dans ce quartier,

le monde est notation, sans fin évalue

–j’aime, j’aime pas, j’aime à 3,5 sur 5–

et l’âge est déjà blâme, avertissement, renvoi

aux temps révolus du cent à l’heure où vivre

jusqu’à cent ans était prouesse, narration naïve

– trop tard, revenir sur ses pas ce serait

rebrousser phrase, chemin, récit de la marche ;

au Terminus de sa voix aigre il

acidule un peu l’atmosphère, atmosphère

des pensées au comptoir occupées à

boire lentement, formuler des sentences

alcalines, pH neutre, au calme entre deux godets,

par trop fatigué des pieds, des mots et des

enjambements, beautés distraites, à retrouver plus tard

le rire dans un autre bar où l’on danse

à la télé la jota, ferveur des bras levés

tous en même temps, forêt de castagnettes

et de poings au-dessus du zinc.

ne plus rentrer

Etienne Faure, Cinq traversées à pied, publié par remue.net.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, cinq traversées à pied, ne plus rentrer | ![]() Facebook |

Facebook |

12/09/2020

Étienne Faure, Ciné-plage

Logeaient-ils dans la grandiloquence,

le bruit sec bien réel des chaussures

les ramenait, comédiens jour et nuit

sur les planches — presque des étagères —,

à se déplacer lentement, parole et gestes,

dans une jeune ou vieille chair bientôt carne,

mince à passer les portes du décor,

ou tonitruante et tremblante

sous le trouble du verbe en mouvement,

experts à déclamer jusqu’à leur mort

tout ce qu’une cervelle encore recèle

— ce n’est pas là qu’il faut applaudir —

la voix reprenant le dessus,

les mots leur envol déployé

jusqu’aux battements d’ailes imprécis

à la fin qui se joignent

— et le reste est silence.

parole et gestes

Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon,

2015, p. 119.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, ciné-plage, comédien, parole, geste, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

11/09/2020

Étienne Faure, La vie bon train

Lents comme des états d’âme,

après l’été les trains revenaient,

las d’avoir trimballé tous ces corps

à la mer, dans les montagne, dans les contrées

dont furent natifs les pères (introuvables sur la carte),

à grincer de nouveau en gare,

y faire leur rentrée, annoncer le pire

qui toujours sera à venir,

le soleil ras rougissant la face des ultimes

voyageurs ; c’était l’automne,

chacun se rappelait les vers

d’Apollinaire — un train qui roule ; ô ma saison mentale

et la violente espérance de vie :

devait-on revenir

quand il aurait fallu ne partir jamais

— et puis après,

dans la gare sans issue,

on n’allait pas pleurer pour ça.

revenir

Étienne Faure, La vie bon train, Champ Vallon,

2013, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, la vie bon train, partir, revenir | ![]() Facebook |

Facebook |

10/09/2020

Étienne Faure, Horizon du sol

Le taffetas des robes

au chevet des mourants inspire

une espèce de rémission :

les morts, in extremis, les robes

leur accorderont un semblant de répit.

Il faut finir,

ne penser à manger ni dormir

— adieu mon amour, le moins possible —

et ils respirent, c’est ça,

l’éternité — souffles longs —

des grains d’amaryllis au parfum suspendu,

spacieuse éternité,

à la lenteur des pas pressentant du drapé

le mouvement des plis qui frôlent

la lourdeur de la litre, à tout âge

le gris fatidique des femmes.

les robes mortes

Étienne Faure, Horizon du sol, Champ Vallon,

2011, p. 89.

Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, horizon du sol, les robes mortes, éternité | ![]() Facebook |

Facebook |

09/09/2020

Étienne Faure, Vues Prenables

Et puis après tout ce remue-ménage

laisser les dieux se reposer,

les meubles se déglinguer, lentement

retrouver le guingois propice à la résonance.

Sans inquiétude à l’idée de chute

il reste et prend goût en précaire imposture

à la minime durée qui lui échoit,

pour rire, traverser la langue et s’attarder

dans un vérisme où le soleil dru tombe

sur des motifs très humbles :

ici l’abandon d’un mot qui tout disait

mais boiteux contrariait le texte

— une mortaise le remplace

pas trop visible, ainsi qu’une console au pied plus clair,

ces meubles naguère aimés

quand jeune (pas un ver, rien de vermoulu)

il parlait aux meubles ; ils l’écoutaient, endurant ses mots

poussés jusqu’à la sciure.

énième consolation

Étienne Faure, Vues prenables, Champ Vallon,

2009, p. 95.

Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, vues prenables, consolation, vérisme | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2020

Étienne Faure, Légèrement frôlée

Aux champs dans les kermesses,

cérémonies et fêtes, c’est la fusion

des corps, des âmes, feux et foyers

avec le tintamarre des cloches

à la volée, en concordance avec les oiseaux migrateurs

et les canards dans le ciel incendié, les fanfares

et les drapeaux des jours fériés traversés de soleil

et des lois qui les ont institués :

toutes les générations présentes,

à venir, passées, hantent les lieux à la cantonade,

la bouche ouverte au rire, mégot, cigare ou pétard à mèche,

au boire et au manger,

fêtant leur saint patron, plastronnent

avec la certitude éternelle d’être au cœur

du monde et de l’instant

(à peine à cette heure sait-on qu’elle est ronde

et tourne, ignorant

par une sorte d’application de la théorie des vases,

où va le soleil qui s’abat, s’engloutit en silence,

comme étranger aux clameurs du canton).

le centre du monde en plein champ

Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ

Vallon, 2007, p. 65.

Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, le centre du monde, fête, champ | ![]() Facebook |

Facebook |

31/05/2020

Étienne Faure, Légèrement frôlée

Où est l’exil,

en sueur, en train jadis accompli

si les avions, presque

à la vitesse du mensonge nous déposent

en des lieux prémédités de loin,

transmis par la parole, des papiers

traduits ou rédigés dans la langue des mères,

où est l’exil, un écart temporel

réduit à rien — espace crânien

où l’on revient sur ses pas pour retrouver

l’idée perdue en route —

histoire de seconde main aujourd’hui effacée

devant l’entrée des morts sur le seuil,

par politesse ultime de la mémoire

ici trahie, en creux, quand l’avion atterrit

qui ne comblera donc rien, jamais

l’amplitude de la perte.

il revient les mains vides

Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon,

2007, p. 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, exil, temps, mémoire, perte | ![]() Facebook |

Facebook |

04/04/2020

Étienne Faure, Tête en bas

De la perte il me reste une enveloppe, pelure

de ton amour naguère qui me souriait — que faire,

respirer, humer le désert, se souvenir du

va-et-vient de l’air dans ton corps qui sortait,

rentrait dans la cage, interdit de quitter

le territoire du torse

pendant tout l’hiver quand légèrement blanchi

Paris givrait de l’intérieur au contact de nos souffles,

cette espèce de candeur où tes lèvres

et la chaleur des corps mue en chaleur humaine

m’avaient assigné — maintenant me voici

face aux arbres, nouvelle fenêtre

d’où l’avenir allègrement raté s’aperçoit,

qui exonère de tout devoir de survie

— le ciel n’est pas trop moche par rapport à hier,

si je mourais maintenant ça ne serait

pas bien grave, il est quelle heure ?

Et pense à respirer mon amour.

le pire est expiré

Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard, 2018, p. 91.

On peut lire un texte en prose récent d’Étienne Faure sur remue.net :

https://remue.net/silence-on-reve-etienne-faure

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, tête en bas, la pire est expiré | ![]() Facebook |

Facebook |

17/11/2019

Étienne Faure, « la langue est un grand étonnement » , Entretien (Seconde partie)

Pour revenir à la langue, le goût, l’emploi de mots « rares » ou archaïques est-il lié à cette nécessité pour vous de sauver quelque chose du passé, de refuser la perte ?

Très certainement. Non pas pour je ne sais quel goût passéiste, non… mais le fait est qu’il ne reste, après certaines disparitions, que la possibilité d’en parler, de nommer. Le mot « musette », par exemple, qui apparaît dans un texte de Vues prenables que vous citez dans votre note de lecture (la mémoire déménage) est presque aussi désuet que l’objet. Or cette disparition, de l’un et de l’autre, ne date pas de si longtemps à échelle d’homme. Elle est encore dans les mémoires : ainsi disant musette, /un sac en tissu vert-de-gris /toujours ressurgira en bandoulière, /porté par un aïeul en allé au combat

Pour la « rareté » peut-être y a-t-il un risque de préciosité. Par exemple, Guy Goffette me demandait pourquoi je parlais de « cutine » des feuilles dans Légèrement frôlée quand j’aurais pu dire « vernis » pour ces mêmes feuilles rendues brillantes par cette substance. Évidemment. Mais le fait est qu’il y a toujours cette tentation de maintenir ces mots un peu inusités et qui cependant existent et restent employés dans de nombreux domaines techniques. On serait tenté de dire que tous les mots sont possibles (techniques, anciens, rares, etc.) dès lors qu’ils sont « habités », « endossés », « portés » depuis un temps par leur utilisateur. Différent serait sans doute le cas où les mots seraient simplement importés, fraîchement sortis du dictionnaire pour un emploi immédiat…Avoir plusieurs formations peut être de ce point de vue bénéfique. La fréquentation de plusieurs répertoires ou lexiques selon les filières dans lesquelles on se trouve projeté (par les études, la profession..) favorise l’ouverture effective de l’éventail des mots. On les côtoie pour de bon, c’est-à-dire qu’on les emploie assez pour en être familier et songer à les insérer un beau matin dans un poème, avec ce qui paraît alors être leur place. C’est également une grande préoccupation des traducteurs, j’imagine, qui doivent connaître assez le sens, mais aussi la portée d’un mot, son halo.

Vous vivez si fort avec la littérature que parfois l’on retrouve des mots de tel ou tel dans vos poèmes. Dans l’un, dédié à Réda, on découvre même ses mots et le vers de 14 syllabes, avec le e pneumatique qu’il affectionne...

Il y a sans doute toujours un effet de mimétisme avec ceux que l’on aime…Pour le poème dédié à Réda, le vers de 14 syllabes était mon cadeau, ma façon de lui faire signe. L’élément de mimétisme est certainement très accentué quand on commence à écrire ; on commence par imiter pour d’autant mieux savoir ce que l’on écarte − et trouver sa voie. Ensuite il peut rester ce plaisir de faire appel à nos amis, à ceux qui nous ont accompagnés dans les lectures. J’ai cité Max Jacob, qui n’est pas dans mes deux livres. Le calendrier des repères évolue, certains reviennent, c’est le vécu qui gouverne la nécessité de certains retours. Des citations, des écrits, des auteurs nous parlent à nouveau après certaines expériences. Les chemins que l’on suit pour arriver à des rencontres sont parfois curieux. Par exemple, Jude Stéfan est un des auteurs que j’ai découverts assez tardivement un peu après des auteurs anciens comme Catulle et Properce. La leçon principale que je retire de cette lecture, très assidue, c’est l’énergie.

L’énergie vous caractérise aussi. Et la jubilation à être dans la langue ; un poème, par exemple, s’étend sur une seule phrase de 25 vers...

La phrase est sans doute une tentation lointaine de la prose, mais avec aussi la recherche du blanc. Guillevic, dans son introduction de vingt poèmes de Georg Trakl, parle de la phrase de Proust, qu’il aime, et qui a selon lui volontairement « défait la phrase en l’éternisant ». « Au lieu d’employer le système de rupture par le blanc, cher aux poètes, il allonge la phrase d’une façon telle que le silence se met alors à l’intérieur même de la phrase. » Dans mes textes, c’est une espèce de mi-chemin puisque, à la fois, il y a des phrases entières qui constituent un poème, mais avec le souci de faire silence, de couper le souffle à un moment donné à la prose, de la casser avec des vers qui sont déhanchés ou de guingois, avec des vers parfois très longs, d’autres très petits. D’arrêter la fuite en avant de la prose, sa linéarité. Et cependant il faut que la phrase arrive à se dérouler jusqu’au bout, tout en pariant sur une minuscule autonomie de chacun des vers. C’est donc la volonté de concilier une phrase et un vers qui veut s’affirmer comme tel ; j’essaie de conserver le poids du vers mais à l’intérieur — souvent — d’une seule phrase.

D’où un certain souci de la métrique ? On relève sans peine des régularités, et il y a même chez vous des rimes intérieures dans un alexandrin (déchets artisanaux, cadavres d’animaux) et des alexandrins cachés, avec rimes :

dans l’encoignure d’un bouquin, jusqu’au soir quand la chaleur retombant soudain,

Oui, la rime est cachée dans l’encoignure d’un bouquin... C’est là une sorte de troisième degré, comme un taillis à l’intérieur du bois, une petite surprise mais pas trop appuyée – pour rester léger. Je pense aux crispations qu’il y a eu à propos de l’alexandrin ; l’oreille est peut-être un peu fatiguée du vieil alexandrin, mais l’interdire complètement est ridicule, rien n’empêche de l’intégrer de temps en temps. Nous sommes peut-être à un moment de synthèse, et l’on trouvera du 14 syllabes, du 11, etc., chacun a sa boutique sur le sujet. J’essaie que l’alexandrin ne soit pas trop dominant, parce que c’est une musique que l’on connaît.

Vous brisez à l’occasion la syntaxe de sorte que le lecteur soit obligé de relire pour construire son sens, comme dans cette entrée de poème : Accoudée périclite au comptoir / allemande dans sa chair, la blonde /pendant la guerre décolorée.

Oui, il y a parfois une manière d’acrobatie syntaxique, surtout dans les textes les plus anciens, mais tout en voulant rester lisible et que le tempo n’en souffre pas, que la lecture demeure possible. C’est une grande joie d’y arriver, souvent après de longues méditations, de longues hésitations sur ces voltiges, qui ne doivent pas pour autant virer à l’exercice complaisant, isolé du reste du texte.

Dans ce poème, après cette entrée, le lecteur se retrouve avec les images du vieillissement, de la douleur, etc.

Une entrée en matière qui ensuite se démultiplie en plusieurs collages... Cela résulte d’un parti pris et de la façon dont le texte se fabrique. Ça me faisait penser autrefois à Follain dont les textes bifurquent et qui prennent fin un peu à côté, avec un léger décalage qui pourtant résonne avec le début... Sortir du linéaire, c’est un peu cela que je cherche, même si mes textes ont tendance à être un peu enfermés formellement ; c’est-à-dire que souvent le début se retrouve en écho à la fin, ce qui peut agacer parce qu’on a l’impression de choses qui se referment sur elles-mêmes. C’est un problème. Beaucoup d’auteurs prennent le parti pris d’arrêter abruptement, d’être dans l’inachèvement − ce qui est éminemment moderne … Mais cela continue de tarauder, d’essayer de faire un texte qui parte d’une entrée un peu alerte et qui bifurque progressivement par le sujet et par la forme, tout en veillant à ne pas être dans le relâchement que les longs poèmes peuvent amener. Il y a en effet toujours ce risque, ce côté "ventre mou" du cœur des textes ; on sait commencer et finir, mais le cœur du texte est le lieu le plus difficile, c’est là qu’il peut y avoir des ralentissements, une certaine mollesse, une perte de tension…

Pour revenir au blanc que vous évoquiez, il est aussi dans vos poèmes. Certains sont partagés en deux blocs, comme si l’on passait à autre chose.

Pierre Chappuis m’avait signalé cet aspect-là, en me disant qu’il n’y avait pas plus de blanc en mettant du blanc que si la phrase s’était poursuivie. On est dans le libre arbitre de celui qui, à un moment donné, pense qu’il y a une rupture dans le texte, et se demande comment la signaler de façon plus tangible. Il y a dans ces poèmes fractionnés des ruptures, temporelles ou de ton, un peu parfois comme un changement de vitesse : un changement de tempo − il y a des textes qui sont au pas, d’autres au trot ou au galop, et à l’intérieur d’un texte il peut y avoir aussi cela, que le blanc peut favoriser.

Parmi vos contemporains, Antoine Emaz par exemple utilise le blanc d’une manière très différente de celle des années 70.

Oui, cela me fait penser un peu à Guillevic, ce qui le ferait peut-être sursauter, mais ce n’est pas grave, l’essentiel est de se lire et d’échanger. Il y a chez lui une montée en charge parfois en un mot, ce qui se lit dans ses titres, comme Os, Peau, qui sont des paris que je trouve osés mais réussis, parce que toute la charge repose sur un mot souvent d’une syllabe. Cela m’intéresse beaucoup, c’est autre chose que d’introduire de l’espace entre les mots, il y a un halo du mot qui apparaît.

La question du titre du poème, et sa place puisqu’il est à la fin.

C’est simplement une façon de s’effacer, de laisser la place au texte et de ne faire une proposition qu’après, un peu dans la chronologie de la fabrication puisque je n’écris pas avec le titre en tête. C’est une façon de suggérer discrètement ce qui vient d’être lu plutôt que d’annoncer ce que l’on va découvrir. Cela ressemble aussi à ce que fait un peintre, une tentative de surligner, ou aussi de cristalliser en un ou quelques mots quelque chose, et pas forcément le sens, comme le punctum en photographie. Une tentative de faire résonner et peut-être d’inviter à une deuxième lecture… Certains disent que l’on bute sur ce titre. Peut-être que je pourrais supprimer le titre...

À propos de photographie, la couverture de Vues prenables reproduit un de vos clichés où vous avez fixé, dans un paysage, un photographe en train d’opérer – et le cliché ressemble à un tableau.

Il y a quelque chose de statique dans cette photographie. Ce qui est partiellement caché, c’est la partie vivante, il s’agit d’une cérémonie, avec une présence collective, des hommes et des femmes sur des gradins. On pourrait lire la photographie comme un raccourci de ce que l’on peut trouver dans mes textes : il y a un aller-retour entre les motifs qui sont fréquents, ceux des tableaux, des œuvres d’art ou plus simplement des vues que la vie nous offre, et cette présence humaine qui fait bouger, qui met en mouvement, et qui nous offre des instants. Là, c’est un instant d’éternité, les gens se font littéralement immortaliser. Il y a cette question de l’instant, du fragment de vie contre la mort… La photographie est certainement une activité très proche de la problématique de l’écriture des poèmes, nourrie elle aussi de la vie d’autrui, de sa propre vie. C’est la question de l’observation ; Follain disait que le poète est un expert de l’observation, pas du tout dans les nuages…

Observation, mais pas représentation.

Sans doute. On pourrait peut-être parler d’un passage de la vue à la vision. C’est ce que le texte essaie d’offrir, mais il y a aussi la problématique de l’envers : on n’est pas tout à fait au bon endroit et l’on regarde ce qui va être représenté à terme, c’est-à-dire la photographie d’une photographie, mais du point de vue du revers. C’est une vieille tentation d’aller voir derrière, d’aller voir l’envers des apparences ; c’est aussi ce qui apparaît dans cette couverture. De la même façon, la peinture est aussi présente dans mes textes, c’est également un grand déclencheur. Il s’agit souvent de pratiquer l’arrêt sur tableau, de le scruter et de se taire, de laisser parler la peinture…Pas seulement pour la représentation. Elle peut le cas échéant être émouvante lorsqu’elle témoigne en mille détails d’une époque, d’une pratique, de mœurs et de lois permanentes ou révolues : la présence d’un chien dans une scène, ou bien des outils, des fruits de saison, un geste un peu tendre sur une épaule, des mains un peu épaisses… ou fines, etc. Au-delà de la représentation, c’est évidemment le mouvement qui est intéressant, l’émotion qui initia le geste, la vision derrière la vue. Scruter l’apparente inertie du matériau, et déjà apercevoir ou imaginer l’intention. Soit dit en passant, c’est aussi ce qu’on fait avec un poème quand on le scrute, le relit, quand on pratique un arrêt sur poème ; c’est un clair-obscur : il donne peu à peu à voir, au moins pour un moment, jusqu’à en percer un peu plus l’émotion…

On est souvent à l’extérieur dans Vues prenables, avec le souci de la vie quotidienne et de l’Histoire, ce qui est en décalage assez net avec une grande partie de la poésie contemporaine. Je relis avec vous :

Au bord de sa fenêtre est sans doute assise

la femme au rez-de-chaussée donnant sur la rue,

à discuter, raconter son histoire en face,

et disant du mourant qui n’a pas traîné,

qu’il est parti bien vite avec les autres, tiens,

disparus à pied, en vélo, en carriole,

ceux qui vendaient en ambulance

des fleurs, de l’amadou, des statues en plâtre

ah mais oui –, des fruits et des légumes,

et puis les chiffonniers au crochet, les rémouleurs,

tous ces morts occupés à colporter leur vie

de leurs cris, de leurs appels

auxquels accouraient en premier les enfants

Pommes de tèèèrre, pommes de tèèèrre... –

aujourd’hui sur des chaises.

histoire d’en face

L’Histoire, avec un grand H, c’est un parti pris dans les deux livres, avec des textes à caractère « historique » – je mets des guillemets. C’est une façon de marteler qu’il y a un élément, l’élément collectif, indissociable de la vie humaine. Je fais partie de cette génération qui a connu l’homme qui a connu l’ours : mes parents ont connu la guerre, mes grands parents la première guerre mondiale. La grande histoire, c’est impératif de la faire apparaître, qu’elle soit présente, car elle renvoie à la petite histoire, à toutes ces vies passées. Il y a ainsi dans mes textes des hommages affectueux à des gens qui ont disparu, des gens que l’on trouvait vieux quand on était petit – qui ne l’étaient sûrement pas –, qui nous ont laissé leurs souvenirs et ceux de la génération précédente. J’aime bien faire ressurgir cette mémoire au carré, la mémoire de leur mémoire. Peut-être que l’attachement aux petites choses, aux petits gestes quotidiens, est une façon de souligner le grand désarroi individuel au sein de la grande histoire. Le fait de moucheter les textes de rappels, de gestuelles, de renvois à la vie quotidienne, est une manière de saluer des vies, et aussi de conserver un lien entre un discours singulier et autrui. J’essaie de faire en sorte que le poème ne tombe pas dans la simple anecdote, que les gestes se chargent en valeur universelle. Par exemple, dans Vues prenables, la partie titrée "Le temps travaille trop" est consacrée principalement à des personnes qui ont disparu, et leur souvenir est évoqué à travers les gestes que l’on conserve d’eux, gestes que l’on se surprend parfois à refaire ; récupérer un sac, défroisser le papier, c’est un geste d’avant-guerre, qui nous ramène à une histoire...

Entretien préparé en octobre 2009 pour la revue Les carnets d'eucharis.

Publié dans ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, « la langue est un grand étonnement »

, entretien (seconde partie) | ![]() Facebook |

Facebook |

06/11/2019

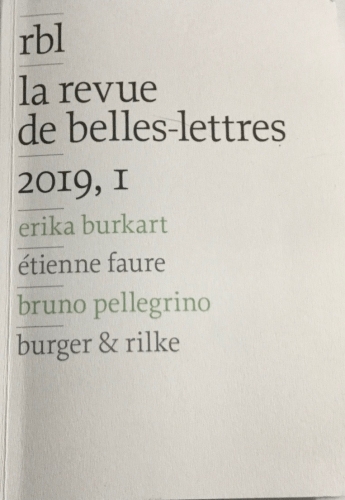

La revue de belles-lettres : recension

Le lecteur de cette livraison ne se plaindra pas de l’abondance des traductions de l’allemand : la connaissance des poètes de langue allemande reste faible en France, limitée à quelques noms pour la plupart des lecteurs*. Erika Burkart (1922-2010), poétesse alémanique dont quelques poèmes ouvrent le numéro, a été traduite, mais en Suisse (Minute de silence, 1991, Mouvement lent, 2005). Ici sont donnés, traduits par Marion Graf, des poèmes des jours et des saisons, de l’écoute de l’autre, du regard attentif dans la nature, « Dans les chemins où verdit aujourd’hui la semence d’hiver, / je vois, je vais / par des sentiers creusés sous la terre, / je suis les nuages, je me souviens des pierres, / je perds des mots, je trouve un mot. » Konrad Bayer (1932-1964), membre du Wiener Gruppe, n’est malheureusement pas encore disponible en français — il l’est en anglais ; Lucie Taieb donne à lire quatre proses, chaque fois récit d’une étrange vie en raccourci. Catherine Fagnot a traduit récemment — Délai de grâce, 2018 — des histoires brèves d’Adelheid Duvanel (1936-1966) qui, comme ici, présentent des personnages pas du tout adaptés au chaos du monde. On lira aussi Martin Bieri (né en 1977 ; traduction Marina Skolova) et ses poèmes autour des nuages, ceux des peintres, ceux des photographes, les « nuages de guerre » à Berlin où vivait Schönberg, les nuages de toute l’industrie, ceux sur la scène du théâtre créés par les machinistes — et autour de la transformation rêvée du "je", personnage devenu « trace » et circulant partout mais, dit-il, « jamais je ne me vis / ainsi : en nuage ».

Rut Plouda (née en 1948) écrit dans une langue minoritaire, le vallader, langue romanche parlée dans le canton des Grisons. Traduits par Walter Rosselli, ses poèmes explorent des couleurs, comme celle des coquelicots, « mots rouges, offerts plus tard dans une enveloppe orange, des mots qui s’en vont avec le vent, s’en vont, restent suspendus, disparaissent ». À ce qui est vu dans la nature s’ajoutent dans la revue ce qui est regardé avec des poèmes d’Étienne Faure (né en 1960) autour de quelques tableaux et gravures, d’oies qui migrent, d’oies qui reviennent un jour ensoleillé où l’on pique-nique au Père-Lachaise avec les fleurs printanières, autour aussi d’un concert où l’on observe « le corps enserrant / le bois qui résonne en chair et en os », où l’on entend « dans le brouhaha des chaises / la foule [qui] applaudit debout les musiciens mutiques / qui saluent ». Les cinq poèmes de Cécile A. Holdban (née en 1974) restent dans le domaine musical, écrits à l’écoute de deux des cinq Metamorphosis de Philip Glass, de son concerto pour violon et d’autres pièces ; quelque chose de la musique minimaliste est retrouvé avec l’usage de l’anaphore (« Le silence existe, pas en ce monde, pas en ce monde, / même les fourmis crient dans leurs galeries de tourbe, / même les fougères, / même les océans (...) ») et la recherche d’unités rythmiques de base : « glissement du gris / temps ensablé / baiser sans trace / boue séchée / logique élémentaire / de l’amas ».

Toujours dans cette première partie de la revue, on découvre dans un court texte d’Avril Bénard quelques aspects de la vie d’un Touareg qui, brusquement, est « en haut de la colline et puis d’un coup plus rien. Son absence l’a remplacé, c’est comme s’il n’avait jamais existé ». Et Trieste ? Tout a changé et il reste de Joyce une statue, de Saba le souvenir vif de qui voulait « être un homme parmi les hommes ». mais la présence toujours de Duino « sur ce rocher face à la mer » et les vers de Rilke. Pierre-Alain Tâche comprend qu’on peut y rester « sans avoir pour autant appris ou deviné / (...) ce qui se trame sous [s]on nom ».

Rilke occupe une autre partie de la revue par le biais d’une nouvelle, "L’édition cuir", de l’écrivain allemand Hermann Burger (1942-1989), qui met en scène la rencontre d’un jeune étudiant et d’une femme d’âge mûr dans le val Bregaglia, à Soglio, c’est-à-dire dans un lieu où Rilke a séjourné. La conversation d’Eduard n’est nourrie que de l’œuvre du poète et il ne voit en Rita, qui l’écoute, qu’une femme un peu âgée ; quand il la découvre autrement, elle refuse ses avances. Quatre brèves études mettent en évidence la forte relation à Rilke, l’ironie et la cruauté de la nouvelle (Isabelle Baladine Howald), sa construction basée sur « l’opposition du dedans et du dehors, du visible, des formes, et de ce qui échappe à la saisie. » (Alexander Markin) Le lecteur quitte Rilke pour une nouvelle de Bruno Pellegrino à propos de la « hantise de perdre » d’un enfant et, pour cette raison, de la nécessité de conserver le moins possible d’objets, de faire l’inventaire de ses possessions et de jeter... Le poète Pierre Chappuis propose à la lecture un livre de poèmes de José-Flore Tappy dont on connaît ses traductions d’Anna Akhmatova, trop peu l’œuvre poétique.

Chaque année, dans ses deux livraisons, La revue de belles-lettres , outre un éclairage sur un écrivain ou ce qu’il a inspiré — ici, Rilke —, donne notamment à lire des traductions d’écrivains très peu connus ou ignorés en français, fenêtre ouverte nécessaire.

La revue de belles-lettres, Société de Belles-Lettres, Lausanne, 2019, 174 p., 30 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 9 octobre 2019.

* Une anthologie bilingue comprend 29 poètes d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, préparée par Kurt Drawert, La poésie allemande contemporaine, les années 90, Seghers-Goethe Institut, 2001.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la revue de belles-lettres, littérature allemande, Étienne faure, cécile a. holdban, rilke | ![]() Facebook |

Facebook |

03/07/2019

Étienne Faure, Scrutations

Dans la ville à pied, sans repli, sans arrière

pays, origines, hors cela, il emprunte

sous le nom de rue, pont, grève

un parcours exempté de fil, anonyme,

laissant l’impasse pour attraper les quais

via les passages, les cours et circuler

inclus dans la foule en mue sans arrêt

selon l’heure ou l’allure à laquelle on passe,

interdit soudain sous un nom, un bouquet

au mur scellé (mortellement blessé)

après la chute de naguère, le bruit d’un corps au sol,

épitaphe à jamais cernée du crible des impacts

encore aux murs, semblant dire : passant,

nous allons mourir, et personne n’en saura rien,

ou bien de continuer de parler aux vivants

plus avant, ceux qui vont te survivre

— et le flâneur éclairé sous un angle

un instant exposé au soleil du soir,

médite à découvert avant de traverser vite,

regagner l’ombre.

passage à découvert

Étienne Faure, Scrutations, dans la revue de

belles-lettres, 2019, I, p. 110.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, scrutations, errance, ville, épitaphe, bouquet, guerre | ![]() Facebook |

Facebook |

07/04/2019

Étienne Faure, Tête en bas — rencontre, lecture

Étienne Faure et Jean-Baptiste Para pour la remise du prix Max Jacob 2019

Le mot Départ taillé dans la pierre

au fronton de la gare est resté

comme Liberté, Égalité, Fraternité

ou École de garçons il y a beau temps

devenue mixte, cris indécis,

simple inscription, vieil incipit

redoré ou repeint en rouge sang,

et ce départ incrusté fédère

dans les cœurs tous les départs forcés,

volontaires, oubliés qui défilèrent sous le linteau,

entrés par la face nord, ressortis plus tard

sous le pignon opposé annonçant Arrivée,

ces enfants de la patrie, déportés, communards,

sinistrés, réfugiés, revenus plus ou moins,

criant dans le heurt des bagages, sacoches, havresacs,

des mots entre-temps érodés, nullement gravés

en mémoire.

frontons

Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard, 2018, p. 116.

Étienne Faure a reçu le prix Max Jacob pour Tête en bas.

Les Éditions Gallimard organisent une rencontre lecture le

mardi 9 avril à 19 h

à la librairie Gallimard, Boulevard Raspail

La lecture rencontre sera animée par

Myrto Gondicas et François Bordes.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, tête en bas, mémoire, souvenir, gare, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |